본문

-

전시 포스터

-

최명영

평면조건 22-710 Conditional Planes 22-710, 2022, 캔버스에 유채 Oil on canvas, 130x130cm

-

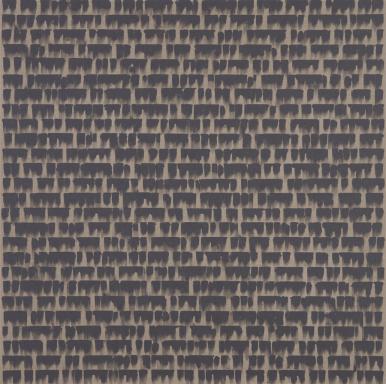

최명영

평면조건 22-712 Conditional Planes 22-712, 2022, 캔버스에 아크릴릭 Acrylic on canvas, 130x130cm

-

이동엽

사이-여백 908 Interspace-Void 908, 1991, 캔버스에 아크릴릭 Acrylic on canvas, 162.2x259cm

-

박영하

내일의 너 Thou To Be Seen Tomorrow, 2022, 종이에 샤프, 캔버스에 혼합 재료 Mixed media on canvas, 182x227.5cm

-

박영하

내일의 너 Thou To Be Seen Tomorrow, 2022, 캔버스에 혼합 재료 Mixed media on canvas, 146x97cm

-

천광엽

옴니 no. 3 Omni no. 3, 2020-2021, 캔버스에 유채, 혼합 재료 Oil, mixed media on canvas, 145x112cm

-

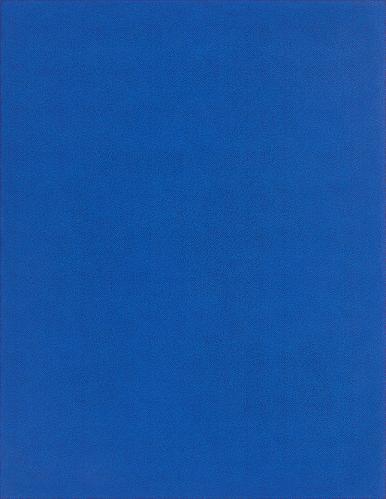

이인현

회화의 지층 Lepisteme of Painting, 2017, 캔버스에 유채 Oil on canvas, 80x240x10cm in 2 parts

-

천광엽

옴니 no. 1 Omni no. 1, 2017, 캔버스에 유채, 혼합 재료 Oil, mixed media on canvas, 145x112cm

-

이인현

회화의 지층 Lepisteme of Painting, 2022, 캔버스에 유채 Oil on canvas, 10x160x10cm

-

김길후

지구 Earth, 2014, 종이에 아크릴릭 Acrylic on Paper, 100x70cm

-

김길후

목성 Jupiter, 2014, 종이에 아크릴릭 Acrylic on paper, 100x70cm

-

김영헌

p22048_일렉트로닉 노스텔지어 p22048_Electronic Nostalgia, 2022, 린넨에 유채 Oil on linen, 97x130cm

-

김영헌

p22043_일렉트로닉 노스텔지어 p22043_Electronic Nostalgia, 2022, 린넨에 유채 Oil on linen, 100x100cm

-

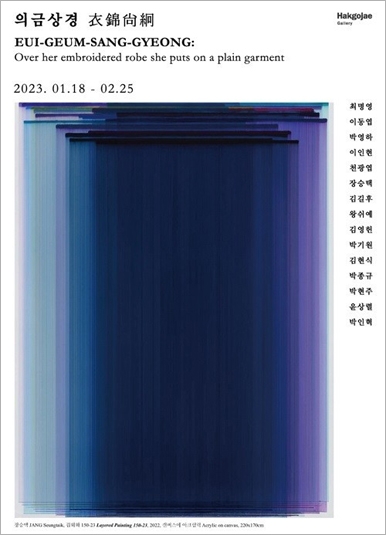

장승택

겹회화 150-21 Layered Painting 150-21, 2022, 캔버스에 아크릴릭 Acrylic on canvas, 220x170cm

-

박기원

넓이 13번 Width 13, 2007, 한지에 유채 Oil on Korean paper, 214x150cm

-

장승택

겹회화 150-22 Layered Painting 150-22, 2022, 캔버스에 아크릴릭 Acrylic on canvas, 220x170cm

-

박기원

넓이 40번 Width 40, 2007, 한지에 유채 Oil on Korean paper, 214x150cm

-

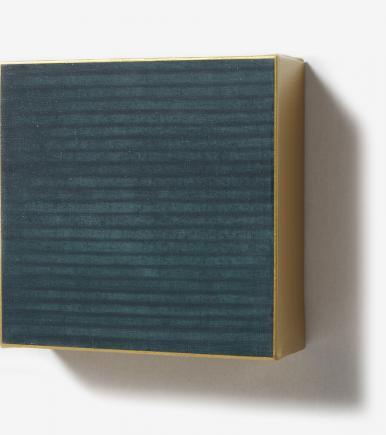

김현식

Beyond The Color(O), 2021, 에폭시 레진에 아크릴릭, 나무 프레임 Acrylic on epoxy resin, wooden frame, 54x54x7cm

-

윤상렬

침묵 MA-29 Silence MA-29, 2022, 종이에 샤프, 아크릴에 디지털 프린팅 Sharp pencil on paper, digital printing on acrylic, 122x122cm

-

김현식

Beyond The Color (b), 2021, 에폭시 레진에 아크릴릭, 나무 프레임 Acrylic on epoxy resin, wooden frame, 54x54x7cm

-

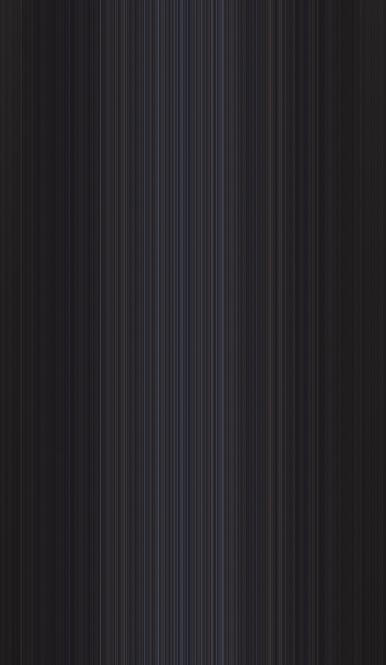

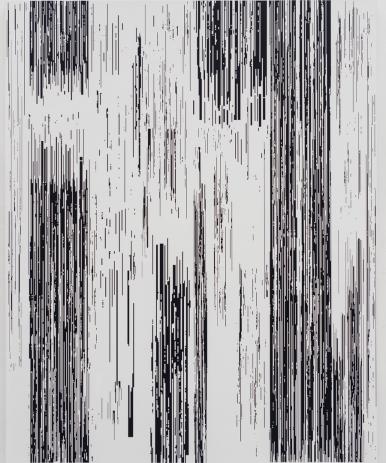

윤상렬

조금 어둡게 조금 밝게 A little darker A little brighter, 2022, 종이에 샤프, 아크릴에 디지털 프린팅 Sharp pencil on paper, digital printing on acrylic, 172x102cm

-

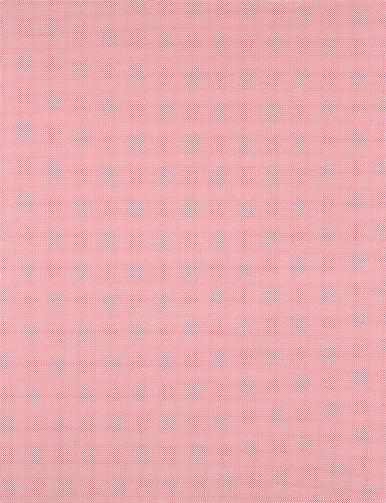

박현주

빛그림 41 INTO LIGHT 41, 2022, 캔버스에 안료, 혼합 재료 Pigment and mixed media on canvas, 162.2×130.3cm

-

박현주

내면의 빛 5-14 INNER LIGHT 5-14, 2022, 나무에 안료, 혼합 재료 Pigment and mixed media on wood, 23×23×9cm(PL2)

-

박종규

수직적 시간 Vertical Time, 2022, 캔버스에 아크릴릭 Acrylic on canvas, 162.2x130.3cm

-

박인혁

회색 풍경 Gray landscape, 2022, 캔버스에 혼합 재료 Mixed media on canvas, 162x130cm

-

박종규

수직적 시간 Vertical Time, 2021, 캔버스에 아크릴릭 Acrylic on canvas, 162.2x130.3cm

-

박인혁

회색 풍경 Gray landscape, 2022, 캔버스에 혼합 재료 Mixed media on canvas, 162x130cm

-

Press Release

의금상경(衣錦尙絅, 비단옷 위에 삼(麻)옷을 걸치셨네.)

이진명 (미술비평․미학․동양학)

1. 의금상경(衣錦尙絅)의 의미

『시경』은 시를 매개로 옛사람의 마음과 우리의 마음을 하나로 이어준다. 따라서 공자(孔子, B.C.551-B.C.479)는 『시경』의 효용을 강조하면서 “시를 배우지 않으면 더불어 말할 수 없다.”라고 말했다. 또한 공자는 각 나라의 시를 300여 편으로 간추려 편찬하면서 다음과 같이 말했다.“ 『시경』의 시 삼백 편을 한마디로 말하자면 생각에 사특함이 없는 것이다.” 이러한 『시경』 속에서 단 두 차례 동아시아의 미의식의 근원이 담겨있는 단어가 등장한다. 바로 ‘의금경의(衣錦褧衣)’라는 단어이다. 나중에 공자의 손자인 자사자(子思子, c. B.C.492-B.C.431)는 『중용(中庸)』을 지으면서 제3장에 ‘의금상경(衣錦尙絅)’이라 적는다. ‘의금경의(衣錦褧衣)’, 즉 “비단옷을 입고 거기에 다시 홑옷을 걸치다.”라는 시어는 「위풍(衛風)」의 ‘석인(碩人, 높으신 님)’이라는 시에 한 차례 등장하며 또 「정풍(鄭風)」의 ‘봉(丰, 의젓한 님)’에 한 차례 더 등장한다. 우선 「위풍(衛風)」의 ‘석인(碩人, 높으신 님)’의 주요 구절인 1장과 2장을 번역하면 다음과 같다.

높으신 님은 훤칠한데, 비단옷 위에 (삼베로 만든) 엷은 홑옷을 걸치셨네. 제나라 임금의 따님이요, 위나라 임금의 아내요, 태자님의 누이시고, 형(邢)나라 임금의 처제시고, 담(譚)나라 임금은 형부가 되신다네.

손은 새로 돋아난 싹처럼 부드럽고 고우시며, 살갗은 엉킨 기름처럼 매끄러우시며, 목덜미는 나무속 굼벵이처럼 새하얗고, 치아는 박속의 씨앗들처럼 가지런하며, 이마는 매미의 이마처럼 넓으시며, 눈썹은 나방의 수염 마냥 길게 뻗치셨습니다. 생끗 웃으실 때의 입 모양은 너무나 아름다우시고요. 맑은 눈동자는 더 어여쁘십니다.

옛날 중국 남조 제양(齊梁) 시대에 학자 유협(劉勰, 465-521)은 불후의 명저 『문심조룡(文心彫龍)』의 「정채(情采)」편에서 “이를 비단옷에 엷은 홑옷으로 걸친다는 뜻은 문채(화려함)가 지나치게 혁혁하게 빛나는 것을 꺼려서이다.”라고 설명한다. 현대 중국의 최고 미학자 중 한 사람인 판원란(范文瀾, 1893-1969)은 이를 두고서 “「위풍(衛風)」의 ‘석인(碩人, 높으신 님)에서 ‘높으신 님은 훤칠한데, 비단옷 위에 (삼베로 만든) 엷은 홑옷을 걸치셨네.’의 부분을 『모시정의(毛詩正義)』에서 ‘비단옷에 홑옷을 더한 것은 그것의 문채(화려함)가 너무도 현저하기 때문이다.’라고 했으며, 따라서 『중용(中庸)』에서도 ‘비단옷에 홑옷을 걸친 것은 문채가 빛나게 드러나는 것을 꺼린 것이다.’라고 말한 것이다.”라고 설명한다.

의금(衣錦)은 능라금단(綾羅錦緞)과 같은 화려한 비단옷이다. 상경(尙絅)은 삼베로 짠 마의(麻衣)를 위아래에 여미어 입는다는 뜻이다. 어째서인가? 능라금단의 화려한 무늬가 눈을 어지럽히는 것을 바라지 않기 때문이다. 따라서 『모시(毛詩)』에서 『문심조룡』에 이르는 시간 동안 형성된 ‘의금경의’ 혹은 ‘의금상경’의 문장론은 문예 미학으로 승격되었고, 문장의 문채(文采)와 조식(彫飾)이 지나치면 안 된다는 법칙으로 정리되었다. 이때부터 문채조식[화려한 꾸밈]보다 함축온자(含蓄蕴藉, 함축성 있고 온화한 의미의 맛)를 선호하게 된다.

이를 계기로 동아시아의 미의식은 크게 둘로 양분된다. 하나는 문인이나 아름다운 선비[雅士]가 좋아하는 ‘초발부용(初發芙蓉)’의 천연의 아름다움이며, 나머지 하나는 부귀한 권문세족이 추구했던 ‘착채누금(錯采鏤金)’의 인위적 아름다움이다. ‘초발부용’은 처음에 돋아난 부용꽃의 향기를 연상시키며, ‘착채누금’은 온갖 색을 섞어 금빛을 박아 꾸민다는 뜻이니 인위의 극치이다. 따라서 현대 중국 미학의 아버지로 불리는 쫑바이화(宗白華, 1897-1986)는 다음과 같이 말한다.

(육조시대의 송나라 시인) 포조(鮑照, 414-466)는 사령운(謝靈運, 385-433)의 시와 안연지(顔延之, 384-456)의 시를 비교했다. 사씨의 시는 “처음 싹을 돋은 부용꽃과 같아서 자연스럽게 그것을 사랑할 수밖에 없다(初發芙蓉, 自然可愛).” 안씨의 시는 “비단을 펼쳐서 그 위에 수를 놓으니 새겨진 수가 눈을 가득 채운듯하다(铺锦列绣, 亦雕繢满眼).” 『시품(詩品)』이라는 책에서 탕혜휴(湯惠休, ?-?)가 말했다. “사씨의 시는 부용꽃에서 물을 뿜는듯하며, 안씨의 시는 온갖 색을 섞어 금빛을 박아 꾸민듯하다.” 안연지는 이를 듣고 죽는 날까지 괴로워했다.

이 두 가지 미의식은 동아시아 역사 강물과 함께 유유히 흘러 지금까지 전해온다. 그 미의식은 문장, 시가, 회화, 공예, 음악 속에 배태되어 있다. 그런데 ‘초발부용’과 ‘착채누금’은 반드시 이원적으로 대립하여 존재하지만은 않았다. 이 둘이 변증적으로 중간 지대를 형성하기도 했다. 이 둘이 대립과 화합을 거듭하다가 장엄(莊嚴), 아치(雅致), 담아한 소박미, 천진(天眞), 영성(靈性), 수기(秀氣) 등 이루다 표현할 수 없는 정취를 연출했다. 그러나 대체로 시가는 함축(含蓄)의 아름다움으로 발전했으며, 문장은 은수(隱秀)의 미덕을 앞세워 세상에 나타났다. 회화는 전신(傳神)을 내세워 불가사의한 신비를 추구했으며, 서예는 왕희지(王羲之, 307-365)가 “근골만은 남기되 날카로운 칼끝은 감추고 신령한 자취는 감추어 실마리만을 남긴다.”라고 말했던 명언처럼 옹골진 기운으로 정신세계를 표현했다. 그런데 위에서 말한 모든 미덕 가운데 최고의 지위에 서서 나머지 모든 가치를 통솔하고 포용해주는 군사(軍師)가 바로 은수(隱秀)이다. 이를 유협은 『문심조룡』에서 다음과 같이 재확인한다.

숨긴다[隱]는 것은 글 바깥에 있는 중첩된 뜻을 가리킨다. 빼어나다[秀]는 것은 글 속에서 홀로 뛰어나다는 뜻이다. 숨긴다는 것은 뜻을 중첩함으로 정치함을 이루고 빼어나다는 것은 남이 따를 수 없는 탁월함으로 세밀함을 이루는 것이다. 이것이야 말로 옛 글의 훌륭한 공적이며, 재능과 정감의 아름다운 만남인 것이다. 무릇 숨김이 바탕이 되면 뜻은 글 밖에서 주재하게 되니 비의(秘義)가 메아리쳐서 자세해지며, 숨은 문채가 안으로부터 돋아난다. 비유하자면 (괘의) 효(爻)와 상(象)이 서로의 바탕에 변화를 주며 강물의 더러움이 진주의 영롱한 빛을 온장한다는 뜻과 같다.

숨긴다[隱]는 것은 말이 간이하면서도 뜻이 풍부한 동시에 운율의 맛을 풍부하게 포함한다는 의미를 지닌다. 이를 다시 왕희지의 『서론(書論)』에 비기자면 왕희지가 정확히 “뾰족한 붓을 사용하지만 낙필을 하면 혼융하게 이루어지도록 해야 하며 필호(筆毫)에 부박(浮薄)하거나 겁약(怯弱)함이 드러나서는 안 된다. 새 붓을 들고 시원하면서 생기가 있는 듯해야 하니, 곧 점획의 결함에서 구하지 않는다.”라는 뜻과 상통한다. 숨기면서 드러내지 않는 미의식(藏而不露), 안에 쌓으면서 시간이 지남에 창성해지는 멋(內蘊而日章)을 가리킨다. 그렇다면 「위풍(衛風)」의 ‘석인(碩人, 높으신 님)’에서 말하는 ‘의금의경(衣錦衣褧)’의 의미가 확연히 드러난다.

이 시의 주인공은 춘추시대 제(齊)나라 귀족 여성 장강(莊姜, ?-B.C.690)이다. 공자보다 1세기 이전에 살았던 사람이다. 장강을 칭송했던 시를 다시 음미해보자. 제1장은 부(賦)의 형식을 취했다. 그리고 장강의 신분을 있는 그대로 묘사한다. “높으신 님은 훤칠한데, 비단옷 위에 (삼베로 만든) 엷은 홑옷을 걸치셨네. 제나라 임금의 따님이요, 위나라 임금의 아내요, 태자님의 누이시고, 형(邢)나라 임금의 처제시고, 담(譚)나라 임금은 형부가 되신다네.” 제2장은 비(比)의 형식으로서 “손은 새로 돋아난 싹처럼 부드럽고 고우시며, 살갗은 엉킨 기름처럼 매끄러우시며, 목덜미는 나무속 굼벵이처럼 새하얗고, 치아는 박속의 씨앗들처럼 가지런하며, 이마는 매미의 이마처럼 넓으시며, 눈썹은 나방의 수염 마냥 길게 뻗치셨습니다. 생끗 웃으실 때의 입 모양은 너무나 아름다우시고요. 맑은 눈동자는 더 어여쁘십니다.”라고 묘사하며 장강의 극도의 아름다운 외모를 최상급의 언어로 형용한다. 청나라의 대사상가 요제항(姚際恒, 1647-1715)은 제1장에 대해서 “서사가 상세히 갖추어졌으면서도 절묘하다.”라고 평가했으며, 제2장에 대해서는 “천고를 돌아보건대 수많은 이가 아름다운 미인을 칭송했는데 이 구절을 능가할 것은 없다. 이것이야 말로 절창(絶唱)이라고 하는 것이다.”라고 말했다.

장강은 춘추시대 제(齊)나라 제후의 여식이다. 위(衛)나라 임금인 장공(莊公, ?-B.C.735)에게 시집갔지만 자식이 없었다. 장강은 제나라 태자인 득신(得臣)의 누나이기도 하다. 장강은 중국 역사상 가장 아름다움 여인이었다. 장강의 남편 장공은 아들을 얻지 못하자 진(陣)나라의 유력 가문의 자매를 모두 부인으로 맞이했다. 여규(厲嬀)와 대규(戴嬀)가 그들이다. 여규는 아들 효백(孝伯)을 낳다 죽었고, 대규는 환공(桓公)을 낳았는데, 나중에 장강이 환공을 자기 아들로 삼는다. 장강은 원래 형(邢)나라 임금의 처제이자 담(譚)나라 임금은 그의 형부이다. 장강은 마음 역시 아름다워서 다른 여인에 한눈을 파는 남편 장공을 나무라지 않았고 투기하지도 않았다. 장강은 당시 최상급의 고위한 신분으로 태어난 사람이다. 따라서 “높으신 님은 훤칠한데, 비단옷 위에 (삼베로 만든) 엷은 홑옷을 걸치셨네.”라는 제1연의 시구는 장강이 시집올 때의 형상을 묘사한 것이다. 그런데 시각적 충격이 큰 것은 키가 크고 늘씬하며 가녀리고 새하얗고 아름다운 귀족 여성이 능라금단의 화려한 의복 위로 삼(麻)으로 짠 홑옷을 걸쳤다는 것이다. 이는 예식이기에 어쩔 수 없이 화려한 의복을 입을지언정 위나라의 민중들의 눈을 현요(眩耀)하게 만들 생각이 없었기 때문이다. 「위풍(衛風)」의 ‘석인(碩人, 높으신 님)’은 장강의 깊은 마음씨와 덕을 칭송하는 가운데 장강의 애틋하고도 애절한 사연을 위로하기 위해서 위나라 민중들이 만든 노래이다.

청나라의 대학자 완원(阮元, 1764-1856)은 『모시정의(毛詩正義)』에 주(注)를 달면서 “비단옷[錦]은 문채가 나는 옷이다. 부인은 덕이 높음에 존경받았다. 시집가는 날이기에 비단옷을 입었다. (그럼에도 불구하고) 그 위에 홑옷과 행주치마를 걸쳐 입은 것이다.”라고 해석했다. 주지와 같이 완원은 추사(秋史) 김정희(金正喜, 1786-1856)의 스승이다. 완원의 해석은 추사에게도 공유된다. 덕성이 높아서 칭송받는 부인은 가장 화려한 의복을 가장 소박한 일상복으로 가림으로써 민중의 시선과 관점이 현요되거나 위화되는 것을 피하려던 것이다. 위나라 민중들도 자기 나라로 시집온 장강의 아름다운 마음과 슬픈 사연을 충분히 이해했다. 그리고 장강을 온 마음으로 아꼈기에 시를 지어서 노래로 부른 것이다. 『춘추좌전(春秋左傳)』에 장강에 대한 기사가 나온다.

위령공은 제나라 동궁태자 득신의 누이를 부인으로 맞고자 했으니 그녀의 이름은 장강이다. 아름다웠으나 (안타깝게도) 자식을 갖지 못했다. 위나라 민중들이 부(賦)의 형식으로써 ‘석인(碩人, 높으신 님)’을 지었다. 위령공은 또 진나라 사람들을 부인으로 들이게 되니 하나는 여규였다. 아들 효백을 낳다 일찍 죽었다. 그 여동생 대규는 환공을 낳았는데, 장강이 자기 아들로 삼았다.

결론적으로 ‘의금의경(衣錦衣褧)’은 내재적으로 고도로 높은 도덕의 정조(情操)를 수양하면서도 다층적인 문화적 교양을 함께 구유한 여성 귀족을 상찬한 노래이다. 즉, 장강은 착채누금(비단)의 화려함을 초발부용(부용꽃)의 자연스러움으로 극복했으며, 이를 지켜본 민중들은 감동하여 부용의 아름다움을 완전히 신뢰한 것이다.

초월적 공간은 하늘의 명령[天命]을 제시한다. 초월적 공간은 외재하는 피안(彼岸)이 아니라, 사람의 내면에 내재되어 있다. 따라서 동아시아 사람들은 내면에 하느님을 모신다. 수양(修養)이란 내면의 하느님을 간단(間斷) 없이 기르는 일이다. 이를 『중용』에서는 홀로 있어도 삼간다는 신독(愼獨)이라 묘사했다. 우리의 내면에 하느님이 임재한다는 사실에서 우리는 천지의 화육(化育), 즉 천지생물지심(天地生物之心)에 동참해야 하는 당위성을 지닌다. 그 당위성은 주희의 말대로 마땅히 사람을 사랑하고 만물을 이롭게 해야 한다는 애인리물지심(愛人利物之心)으로 외부 세계에 표현해야 한다.

『시경』은 옛사람과 우리를 시간적으로 만나게 한다. 우리는 옛사람의 지극한 겸허의 미덕을 시를 통해 배울 수 있다. 겸허는 나를 낮추고 타인을 배려하여 공동체의 화평을 얻는 지혜를 가리킨다. 동아시아에서는 그토록 지고하고 아름다운 지도자가 능라주단의 형식미를 너무나 잘 알고 있음에도 불구하고 오히려 민중을 닮은 부용꽃의 청아함을 보다 아끼고 사랑했기에 민중 또한 자기가 지닌 내면의 공통감각(sensus communis)을 신뢰할 수 있었다. 이러한 공통감각은 지금 우리에게도 유전되어 내면화되었다.

앞서 동아시아 미의식은 은수(隱秀), 즉 숨김과 드러남의 역동적 긴장 관계에서 형성되었다고 밝혔다. 숨김[隱]은 정신의 함축성이라고 요약할 수 있고, 빼어나게 드러남[秀]은 정신의 의미가 드러난 연후에 비로소 뒤따르는 신체의 자취이다. 즉, 본바탕[體]의 묘용[用]이다. 천지인이 어렵사리 묘합하여 얻어진 하나 됨(oneness)의 공간성과 시를 매개로 얻은 초월적 시간성은 다시 접점을 이룬다. 즉, 『역경』의 공간적 세계관과, 하이데거(Martin Heidegger, 1889-1976)가 “단순함의 장려함(the splendor of the simple).”이라고 경탄했던 시의 위대성, 곧 『시경』이 가진 초월적 시간성은, 동아시아 예술가의 정신 속에 절묘하게 착종되어 여전히 동아시아 예술형식을 통솔한다. 따라서 “하늘은 끊임없이 강건(剛健)하게 움직인다. 이를 본받아 군자도 쉬지 않고 노력해 스스로 강해진다. 그리고 땅의 두터움처럼 군자는 덕을 두텁게 쌓은 후 모든 사물을 포용한다.” 이는 동아시아의 예술가의 정신 속에 무의식적으로 각인된 가치이다. 그렇기 때문에 우리의 작가들은 마크 로스코(Mark Rothko, 1903-1970)의 형식과 비슷하면서도 내용에서 천양(天壤)의 차이를 노출한다.

2. 의금상경(衣錦尙絅)의 의미를 지향하는 예술가

최명영(崔明永, 1941-) 작가는 2015년 무렵부터 평면의 바탕(素地)을 드러낸다. 손가락으로 물감을 뭉개고 짓이겨 수직과 수평 방향으로, 때로는 미세한 사선(斜線)을 구가하여 속도와 호흡, 템포를 조조절한다. 완급의 평형상태에서 심리적 거리가 중도를 유지하고 우연과 필연이 모두 드러나 절묘한 평형상태를 유지한다. 소지를 드러내는 형식은 작가가 오감(五感)과 이성, 구상력을 모두 동원하여 이루어낸 결실이다. 작가는 촉각을 동원하여 물질과 정신의 통어(統御)를 꾀한다. 동시에 그림에서 느껴지는 청각적 리듬감은 4차원 공간에서 일어나고 있는 현상을 정서에 투과해 2차원 평면에 용해하려는 작가의 순수감각에서 비롯된 것이다. 그림 저편으로 드러나는 소지는 순수사유가 머무는 자리이다. 드러난 소지를 우리는 원형(archetype)이라고 해석할 수 있다. 아키타이프는 오랜 역사 속에서 겪은 조상의 경험이 우리에게 전형화되어 계승된 유전적, 정신적 전형이라고 말할 수 있다. 즉, 시원적 사유에 해당한다. 동아시아에서 가장 중요한 경전 중 하나인 『서경(書經)』의 「대우모(大禹謨)」에 다음과 같은 구절이 있다.

가득하면 덞을 부르고 겸손하면 더함을 받는다.

인간의 행위 중 가장 일차적인 감각은 시각이라고 볼 수 있겠지만, 대상에 대한 가장 직접적이고 적극적인 표현은 촉각이다. 붓이나 기타 매체를 거치지 않고 손가락(지문)으로 직접 물감을 바르는 행위는 물질(물감)과 정신(소지는 원천으로서의 정신을 상징) 사이에서 작가가 일체화되려는 의지이기도 하거니와 물질과 정신 사이에 개입되는 작가의 총체적 감정을 통어하려는 의도 역시 내포되어있다. 작가는 화면 밖으로 정서를 표출시켜야 하는 동시에 소지라는 원천으로 환원되어야 한다. 왜냐하면, 회화의 철학적 본질은 가상도 아니고, 표현도 아니며, 형식주의는 더더욱 아니기 때문이다. 회화의 바뀔 수 없는(不易) 본질은 평면성이다. 이 대전제로 환원해야 하는 동시에 개인의 특수한 사정과 정서, 표현 의지는 화면 밖으로 넘쳐흘러야 한다. 더군다나 작가는 이 모든 것을 겸허하고 담백하게 완수해낸다.

이동엽(李東燁, 1946-2013) 작가는 1970년대부터 50여 년 동안 백색의 단색화를 그렸다. 그에게 있어 흰색은 정신 자체를 상징하는 대전제이자 의식의 여백을 나타낸다. 사유를 통해 세계를 바라보는 문이다. 작가는 1980년대부터 <사이> 연작을 선보였다. 동아시아 전통회화를 그릴 때 쓰는 넓은 평붓으로 흰색 바탕 위에 하얀 물감을 입힌 붓질을 반복하여 그려서 자연스럽게 겹침과 스며듦이 나타나 은수(隱秀) 미학의 진수를 드러냈다. 작가는 정신성의 구현을 위해 물질감을 가능한 배제하고 수양하듯이 무수한 붓질을 반복했다. 비가 개인 바로 뒤 산동네에서 어떤 노인이 흰색 두루마기를 입고 작가의 눈앞을 지나갔는데, 광할한 산동네의 시야 속에 들어온 노인의 하얀 움직임으로부터 화가는 신령한 느낌을 받았다고 한다. 이동엽이 평생 흰색을 추구한 이유이다. 흰색을 뜻하는 ‘소(素)’는 다양한 뜻을 내포한다.

장승택(張勝澤, 1959-) 작가는 모든 재료(material)를 통솔하여 빛(light)으로 바꾸는 연금술사이다.

작가는 겉으로 드러나는 주요 색(main color)으로 그 속에 담긴 무수히 많은 숨겨진 색들을 다스린다. 그것은 초월성에 대한 은유이다. 작가의 과거 작품에서는 플렉시글라스 위에 아주 편편이 얹힌 색채의 빛 알갱이들이 자기 존재를 손짓했다. 한번 칠하고 수십 번을 덧칠하여 숫자 100을 향하여 반복되고 마침내 한 가지 색은 그 아래에 숨은 여타 다른 색들과 경쟁과 화해를 끝없이 시도했다.

사람의 삶은 다른 사람과의 관계와 자연과의 관계에 대한 영원한 재설정에서 의미를 지닌다. 장승택 회화의 표면에 자리 잡은 하나의 색은 나 자신을 가리킨다. 나는 다른 색[人]과의 관계에 의하여, 다른 빛[天]과의 관계 설정에 의하여 끊임없이 재배치된다. 예술의 본질이 아름다운 대상으로 인간의 의미를 묻는 지난하고 항구적인 질문에서 드러난다고 할 때, 장승택의 회화는 그 질문에 대한 적절한 대답을 준다. 작가는 예술의 본질과 세계를 바라보는 방법이 무엇이냐고 물을 때 다음과 같이 대답한다. “빛과 색채는 회화를 구성하는 기본 요소이지만, 나의 작업에 있어서 그것들은 반투명한 매체와 함께 절대적 요소가 된다. 증식된 투명한 색채와 빛의 순환에 의한 물성의 구체화를 통한 정신의 드러냄이 내 작업의 진정한 의미이다.” 작가가 말하는 ‘정신의 드러냄’은 하늘이 부여해준 마음의 드러냄이고, 그 마음은 모든 대상이 하나로 화합되어 경(敬, reverence)으로 고양(高揚)한 상태를 가리킨다. 장승택의 회화는 표면에 드러난 주요색과 그 아래에 숨은 조연의 색채들이 함께 빚어낸 연금술인 동시에 그것들이 경쟁과 화합을 통해 세계의 의미를 드러내는 서사이기도 하다.

박영하(朴永夏, 1954-) 작가는 ‘내일의 너’라는 시적인 제목으로 일관되게 한국적 평면 회화의 장을 넓혀왔다. ‘내일의 너’라는 제목은 부친이신 시인 박두진(朴斗鎭, 1916-1998)이 작가에게 준 한 생의 화두이다. 나는 절대로 내일의 나를 볼 수 없다. 오늘의 나와 내일의 나 사이에는 시간이라는 벽이 존재하기 때문이다. 벽(wall)은 나를 여기에 두게 하고 벽 건너편인 저기로 가지 못하게 막는다. 그러나 벽이 있기에 소통이 무엇인지 생각할 수 있는 것이다. 프랑스의 위대한 여성 사상가 시몬 베유(Simone Weil, 1909-1943)는 『중력과 은총(Gravity and Grace)』에서 벽에 관한 아름다운 사유를 전개한다.

세계는 닫힌 문이다. 그것은 장애물이다. 동시에 그것은 출구이다. 죄수 두 사람이 감옥에 인접해 있다. 두 사람은 벽을 노크하면서 서로 소통한다. 벽은 두 사람을 분리시킨다. 그러나 그 벽으로 말미암아 두 사람은 서로 소통하는 것이다. 그것은 우리와 하느님과의 관계에서도 같다. 모든 분리는 동시에 연결인 것이다.

나와 ‘내일의 나’는 시간에 의해서 가로막힌다. 동시에 시간을 통해서 나의 본질 물음이 가능하며, 그에 대한 답변도 찾아온다. 나는 영원한 현재만을 살 뿐이다. 거기서 진정한 세계의 문이 열린다.

박영하의 회화는, 지금은 사라진 흙으로 쌓은 시골 담벼락을 연상시킨다. 흙을 개어 쌓은 흙벽은 시간이 지날수록 단단해진다. 그것은 사람을 공간에서 분리시키지만, 정서로 소통시키는 마력이 숨어있다. 박영하의 회화 작품은 마음속에 스쳐 가는 추상적 이미지를 표현한 것이다. 박영하 작가의 이미지는 나무, 달, 하늘, 낙엽, 태양, 바람을 연상시켜 구체화되다 다시 추상적 잔상으로 흩어진다. 우리와 신령함과의 관계에서도 그렇다. 문득 신령함은 마음에 나타나서 구체화되다 홀연히 자취를 감추곤 한다. 따라서 우리는 다시 내일의 나를 기다린다.

이인현(李仁鉉, 1958-) 작가는 회화의 지층(L‘episteme of Painting)이라는 명제로 오랜 세월 동안 바다를 연상시키는 코발트블루의 회화 연작을 그렸다. 그것은 바다라기보다 우주의 빛깔을 연상시킨다. 땅에는 지층이 있다. 그것은 시간의 흔적이다. 지층은 어떠한 시대의 특성을 말해준다. 우리는 지층으로부터 과거의 모습을 재구성할 수 있다. 에피스테메(episteme)는 패러다임(paradigm)이라는 말과 비슷하다. 사람들은 시대를 닮는다. 세계를 바라보는 방법이 에피스테메이고 패러다임이다. 서구 중세의 에피스테메는 하느님의 뜻대로 사람의 질서가 이루어진다는 세계관이다. 육조시대의 에피스테메는 현(玄)의 세계에 인간의 의식을 침잠시켜 바라본 세계이다. 조선은 세계가 이기(二氣)의 묘용으로 운영된다고 바라보았다. 현재의 에피스테메는 테크놀로지이다.

회화에도 에피스테메가 있다. 신의 재현, 궁정의 낭만, 자연이 선사하는 정서, 감정의 표현 등 무수한 에피스테메가 존재했다. 그럼에도 불구하고 회화는 사람의 정면에 서서 시각적 서사를 제공했고, 사람이 그 속으로 빨려들게 했다. 이인현의 회화는 서사를 지닌 이야기가 아니라 대상이면서도 화가의 의도를 지닌다. 이인현 작가는 과연 이 시대의 회화는 무엇이냐 묻는 것이다. 이인현의 회화에서 그리는 붓질은 최소화되거나 공제되기도 하며, 빨아들이거나 번지게 하는 물의 속성이 모든 상황을 지배하기도 한다. 새로운 방법론을 연구하기 위해 사용되었던 테스트 캔버스는 버려지지 않고 현재 재등장하기도 하고(제작의 시간을 전복하며), 정면과 측면의 경계도 무시된다. 이인현의 작품 속에서 가끔 회화와 조각의 경계가 사라지기도 한다. 이인현의 회화는 라그랑주 포인트(Lagrange point)처럼 중력이 사라진다. 화가와 그림과 바라보는 사람 사이에 무중력을 이루는 지점이 생긴다. 중력이 없다는 것은 현실을 넘어섰다는 뜻이다. 이인현의 회화는 인간은 도저히 파악할 수 없을 정도로 거대한 우주를 상징한다.

천광엽(千光燁, 1958-)은연작으로 한국미술에 빛을 밝힌 작가이다. ‘Omni’의 어원은 모든 것을 뜻하는 라틴어 ‘omnis’에서 비롯된 말이다. 작가는 캔버스나 알루미늄판에 유화물감을 올리고 주물에서 찍어낸 수많은 플라스틱 구슬을 물감층에 올린다. 그 다음 사포로 갈고 다시 물감층을 형성한 후 말리고 갈기를 반복한다. 무수히 많은 구슬은 배치에 따라서 시각적 운율과 리듬감을 발산한다. 관람자의 눈은 하나의 구슬을 집중해서 보다가 다시 전체 화면을 바라보게 된다. 하나이면서 전체이고 전체이면서 다시 하나가 된다.

라틴어에 ‘pars pro toto’라는 말이 있다. 전체를 위한 부분(a part (taken) for the whole)이라는 뜻이다. 반대로 ‘totum pro parte’라는 말도 있다. ‘tota pro partibus’하고 부르기도 한다. 부분을 위한 전체(the whole for a part)라는 뜻이다. 전체를 위한 부분과 부분을 위한 전체라는 두 명제 중 그 어떤 것도 상위개념에 서서 그 반대편을 하위개념에 포섭하지 않는다. 동등한 관계로 영원히 순환한다. 내가 사회보다 앞설 수도 없으며 사회는 나를 속박할 수 없다. 둘은 다른 것 같지만 동시에 하나이다.

김길후(金佶煦, 1961-) 작가는 자신의 마음을 들여다보며 마음의 작용을 파악한다. 마음은 일체의 사물로 펼쳐지다 이내 자기 안으로 수렴해서 되돌아온다. 이를 양지(良知)라고 한다. 또는 독지(獨知)라고도 한다. 김길후 작가는 자기 안에 이미 존재하는 그 단어의 묘용을 화면에 그대로 구사한다.

양지라는 말은 『맹자(孟子)』에서 처음 등장한다. “사람이 배우지 않아도 할 수 있는 것을 양지라고 하고, 사람이 생각하지 않아도 알 수 있는 것을 양지라고 한다.” 맹자는 이 한 문장으로 사람을 개도(開導)했다. 맹자의 언설을 발전시켜 명대 왕양명(王陽明, 1368-1661)은 ‘치양지(致良知)’의 설을 제시했다. 양지의 자각과 그 실천을 강조하여, 인간이 도덕적 판단의 기준으로서 언제나 양지가 발휘될 수 있도록 노력해야 한다고 말했다. 이와 같이 양지를 실현하는 것을 가리켜 치양지(致良知)라고 한다. 따라서 왕양명은 노래했다.

소리도 없고 냄새도 없이 홀로 아는 독지(獨知), 이때야말로 건곤(乾坤)을 채우고 있는 만물의 토대가 되는 것이다.

건곤(천지)이 모든 사물의 토대라는 것은 사람의 뜻[意]이 우주의 본체라는 것이다. 다만 양지가 실혈될 때 그렇다는 것이다. 이때의 우주 본체는 혼일(渾一)하여 상대가 없다. 하나가 일체이며, 일체가 하나이다(一卽一切, 一切卽一). 따라서 일찍이 송대의 소강절(邵康節, 1011-1077)은 이러한 상황을 시로 표현한 적이 있다.

비록 몸은 천지만물의 이후에 거처하지만 마음은 천지만물의 이전에 있네. 비록 몸이 만물 속에 거처하지만 마음만은 천지만물 위에 있다네.

김길후 작가는 외부의 현상을 표현하지 않는다. 그렇다고 모더니즘과 같은 강제적(impulsive) 규정에 맞추어 작업하지도 않는다. 오직 세계를 감싸고 사물을 관통하는 마음 자체를 그림에 나타내려 한다. 옛말에 “인(仁)이라는 것은 만물을 상대로 대하지 않는다(仁者與物無對).”라고 했던 것처럼, 작가는 모든 사물과의 관계를 자기처럼 대하기 때문이다. 작가의 그림은 그러한 태도의 소중한 결실이다.

왕쉬예(王舒野, 1963-) 작가는 새로운 회화론을 제시한다. 왕쉬예의 대전제는 사물에 대한 무차별적 바라보기(無差別的觀看)에 자리한다. 인지적 시각을 배제한다는 뜻이다. 세계를 대상화하여 바라보는 것이 아니라 세계를 비대상성으로 파악하여 바라본다는 뜻이다. 원래 사람은 자연(세계)을 대상화하지 않았다. 대대적(待對的)으로 파악하지 않았다. 따라서 세계는 총체적으로 살아있는 신비 자체였다. 즉, 존재론적 충만(ontological fullness)이었다. 자연(세계)을 과학적으로 분석하면서 존재적 분리(ontic separation)가 나타났다. 이때부터 우리는 신비와 헤어지게 된다.

왕쉬예는 송대나 원대에 이성(李成, 919-967)이나 곽희(郭熙, c.1020-c.1090), 예찬(倪瓚, 1301-1374)과 같은 화가들이 지니고 있었던 자연에 대한 총체적 감수성을 회복하기 위해서는 자연을 분석하고 타자화 시키는 태도에서 벗어나야 한다고 주장한다. 자연을 있는 그대로 느끼기 위하여 왕쉬예 작가는 새로운 방법론을 찾았다. 그것이 바로 자연에 대한 무차별적 바라보기(无差别观看)라는 테제이다. 무차별적 바라보기는 마치 신이 세계를 바라보는 신성의 관점(divine vision)과도 같다. 따라서 왕쉬예 작가는 ‘알몸의 시공간(时空裸体)’을 주제로 그림을 그린 것이다. 이로써 회화에서 다시 신비는 복원되기 시작한다. 그리고 이러한 왕쉬예 작가의 시도에 관하여 이우환(李禹煥, 1936-) 작가는 의미심장한 발언을 한다.

왕쉬예는 사람들로 하여금 자기를 잊게 만드는 망아(忘我)의 신비한 쾌감을 선사해준다. 일체의 사물은 혼합 속에 합쳐지고, 다시 그 융합 속에서 일체가 증현한다. 화가들은 대부분 표현에서 존재를 드러내는데, 왕쉬예는 도리어 붓의 숨김 속에서 자신의 존재를 드러낸다. 숨김[隱藏]은 또 하나의 바라보기인 바 그토록 환희로운 것이다.

박기원(朴琪元, 1964-) 작가는 회화·조각·설치를 종횡무진 넘나든다. 박기원 작가의 모티브는 최소한의 움직임이다. 그리고 관객의 참여와 관객의 수용이 작품 완성의 마지막 변수로 개입된다. 미동도 없이 고요한 설치작품은 관객의 움직임으로부터 생명을 깨운다. 공간의 특수한 성격을 그대로 살려서 전혀 이질적 공간으로 형질변경하는 박기원 작가의 설치작품은 우리나라 설치미술의 새로운 영역을 열었다고 평가받는다. 박기원 작가는 말한다.

나는 공간 자체를 중요하게 생각한다. 작품을 위한 공간으로 만들기보다 공간 속의 작품, 즉 공간과 작품이 중립적이기를 원한다. 나는 이미 만들어진 환경이나 풍경은 그대로 있고, 그 위에 ‘미세한 공기의 흐름’, 팔의 솜털이 움직이듯 한 미세한 바람처럼 어떤 자극도 없어 보이며, 방금 지나친 한 행인의 기억할 수 없는 모습과 같은 최소한의 ‘움직임’을 원한다.

박기원은 회화에서도 최소한의 움직임이라는 작업 키워드와 작가와 매체 사이의 중립적 관계를 유지한다. 최소한의 움직임과 표현을 위하여 획(畫)의 일필휘지(一筆揮之)나 평붓이나 롤러를 활용한 도포(塗布), 표현의 일진광풍(一陣狂風), 광신망설(狂信妄說)의 개념어는 모두 지양된다. 오로지 소(素)의 개념을 온축하고 있는 한지 위에 중성색의 색연필로 긋기를 최소화하여 몸과 시간의 흐름에 의식을 맡기며, 사람의 의식은 주체가 갖는 모종의 용솟음이 아니라, 몸과 시공간의 여러 요소가 함께 만드는 결과임을 암시한다. 유화물감으로 그린 <넓이(Width)> 연작 역시 후기 미니멀리즘의 정신에 영향을 받았는데, 몸과 공간과의 현상학적 경험을 회화에 옮겨 응축시켰다. 노동집약적인 긋기로 회화에 의식을 초월한 몸의 위대성을 그대로 담아낸다.

김현식(金玄植, 1965-) 작가는 현(玄)의 세계를 표상한다. 동아시아 문명에서 외재적 절대자는 신(神)이 아니라 우주를 운영하는 원리(principle)이다. 그 원리에 대하여 수많은 사람들이 수많은 이름으로 불렀다. 그러나 표현할 방법이 없어서 어둡고 검은, 그래서 적막무짐(寂寞無朕)한 그 세계를

현묘하다고 밖에 말할 수 없었다. 그 세계는 현상에 관여하지만 자기는 모습을 드러내지 않는다. 시간과 공간의 구애를 받지 않는다. 김현식의 작가는 무한의 심연으로 빠져드는 공간, 그리고 시간이 존재하지 않는 세계를 표상하기 위해서, 회화의 표면 아래로 표면이 무한히 거듭되며 수직선들이 무한하게 병립되는 방법을 채택했다. 이는 작가가 존경하는 로스코에 대한 반응이자 헌사이다. 로스코는 숭고의 감정을 끌어올리기 위하여 캔버스의 사이즈로 압도했다. 반면에 김현식은 화면의 깊이로 무한을 현현(顯現)시켰다. 김현식은 외재적 신이나 죽음과 같은 한계 상황을 설정하지 않았다. 오히려 “낳고 낳은 것을 역(易)이라 한다.” 고 말했던 동아시아의 사유를 채택했다. 그것은 생명의 탄생을 상찬하는 말이다. 생명을 탄생시키는 원리는 인(仁)에 있다. 끝없이 솟아나면서 서로가 서로를 의지하며 돕는 수직선은 기운(energy)의 간단(間斷) 없는 생성(becoming)과 모든 사물의 관계를 이야기한다. 작가는 현실 공간 너머에 있는 절대공간을 사유한다.

박종규(朴鍾圭, 1966-) 작가는 컴퓨터상에 존재하는 시그널과 노이즈라는 현상에서 세상의 의미를 유추(類推)하여 확장한다. 작가는 시그널과 노이즈의 구분은 인간적인 가치 구분이라고 말한다. 수학적 질서[시그널], 음악적 질서[시그널], 비례, 균제, 예측 가능성, 일정함, 중정(中正)의 세계는 항상적[常] 세계이다. 반면에 무규칙, 범람, 혼란, 야만, 예측 불가능성은 변화[變]의 세계이다. 인간적 시각으로 바라보자면 세계에 시그널과 노이즈의 대립만이 존재한다. 따라서 작가는 다음과 같이 제안한다.

저는 종교를 갖지 않습니다. 그런데도 만일 신(神)이 계신다면 선악, 미추, 빈부, 귀천으로 가치를 이분하여 나누시지 않을 것입니다. 어떠한 모종의 중(中)이라는 영원한 다이나믹한 평형상태를 견지하실 것 같습니다. 예술에서도 아름다움 자체에 지나치게 천착하거나, 반대로 반테제로서의 혐오나 추괴(醜怪)를 대중 앞에 던져 아방가르드라는 분류표에 이름을 적시하여 아방가르드 예술가라 자칭하며 이득을 얻은 수많은 역사적 증거가 있습니다. 이러한 이분법적 강제와 폭력에서 벗어나 새로운 예술세계를 보여주기 위하여 저는 시그널과 노이즈의 구분부터 지우고자 했습니다. 저는 인간세계에서 다이나믹한 평형상태를 그리고자 했습니다.

『역경』 「계사」 제1장 첫 구절에 “하늘에서는 상을 이루고 땅에서는 형체를 이루니 변(變)과 화(化)가 모습을 드러낸다.”라는 말이 등장한다. 『역경』은 건곤(乾坤), 즉 하늘과 땅의 정해짐으로부터 이야기를 시작한다. 건곤의 정해짐은 불역(不易)에 해당한다. 인간의 인식을 가능하게 하는 기본 토대이다. 항구적이고 고정불변하는 입지점이 설정되면서 비로소 변화를 이야기하는 것이 가능해진다. 이렇게 보면 변화와 불변은 둘이면서도 하나이고 하나이면서도 둘이다(二而一, 一而二). 이처럼 박종규 작가는 「계사」가 제안하는 중정(中正)의 조화 세계를 회화에 나타내려는 것이다.

김영헌(金永憲, 1964-) 작가는 가장 전통적이고 가장 민초적인 혁필화(革筆畵, Rainbow Painting)의 기법으로 가장 혁신적이고 가장 엘리트적인 전자 자기장의(electronic) 세계를 그린다. 물결이나 파장을 연상시키는 선들은 부분적 섹션을 이루고 수많은 부분 섹션들은 전체의 그림과 절묘한 조화를 이룬다. 김영헌 작가는 설치미술로 1995년 중앙미술대전 그랑프리를 수상한 이래 회화와 입체 미술의 연관성을 모색해왔다. 김영헌 작가는 런던, 파리, 뉴욕, 홍콩 등 주요 미술관과 갤러리 기획전시의 초대를 받고 있으며 끊임없는 자기 혁신으로 실험적인 회화를 쏟아내고 있다. 세계는 존재(being)와 무(nothingness)로 이루어져 있다. 모던의 사고에서는 존재만을 한정 지어 다루어왔다. 하이데거 이후에는 무의 세계까지 다룬다. 무는 보이지 않지만 존재할 수 있는 잠재성과 가능성을 가리킨다. 무의 세계는 대상적 세계(objective world)가 아니다. 그것은 확률적 세계(probabilistic world)이다. 작가가 그리는 전자자기장을 닮은 세계는 하이젠베르크(Werner Karl Heisenberg, 1901-1976) 이후에 변화된 세계의 양상을 시각적 메타포로 표현한 것이다.

박현주(朴賢珠, 1968-) 작가는 그림을 대지라고 생각한다. 그래서 화지(畵地)라는 말을 사용한다. 제소(gesso)가 이미 칠해진 기성품 캔버스 대신, 작가는 생아사천에 토끼 아교로 초벌칠하고, 탄산칼슘과 티타늄 화이트, 그리고 중탕으로 가열한 토끼 아교 용액을 각기 섞어 직접 제작한 용액으로 바탕 작업을 한다. 새로운 대지(화지)가 탄생한다. 그 대지 위에 작가는 식물을 심고 벌과 나비가 오가게 하여 대지의 숲을 가꾼다. 대지가 스스로 숲을 일구어 가꾸듯이, 화가는 캔버스에 (의식으로서의) 대지와 숲을 가꾼다. 이 과정 속에서 내면의 대지는 강건해지며 내면의 숲도 육성되어 생명의 빛을 발한다. 작가는 회광반조(回光返照)라는 말을 좋아한다. “빛을 돌이켜 거꾸로 비춘다.”라고 풀이되며 불교의 선종에서 언어나 문자에 의존하지 않고 자기 마음속 영성[佛性]을 즉각적으로 발견한다는 뜻을 지닌다. 박현주 작가가 화지(畵地)를 구축해서 마음의 숲을 육성하려는 의도는 회화야말로 내면의 빛을 재확인해주는 매체라고 생각하기 때문이다. 그리고 박현주 작가의 생각은 명대의 왕양명(王陽明, 1472-1529)의 명언과도 일치한다.

마음이란 텅 비어있지만 영묘(靈妙)하고 밝으며, 모든 이치가 갖추어져 있고 만 가지 일이 여기서 나온다. 마음 밖에 이치는 있지 않으며, 마음 밖에 일이 있는 것도 아니다.

윤상렬(尹祥烈, 1970-) 작가는 어두운(dark) 분위기가 물씬 나는 <침묵(Silence)> 연작으로 작가의 트레이드마크, 즉 깊이가 도드라지는 선형 회화(linear painting)를 선보인다. 여기서 선형 회화라고 부른 데에는 이유가 있다. 이 색채의 층(color layers) 속에서 말할 수 없는 경이가 펼쳐진다. 그것은 극도로 숙련된 정신성 없이는 불가능하다. 동시에 고도의 감수성이 필수 불가결하다. 컴퓨터 프로그래밍 없이도 불가능하다. 그것은 가장 오래된 원초적 그림 행위와 가장 최근에 벌어진 프로그래밍, 즉 손가락으로 조작하는 디지털 가상이 화해한, 매우 극적인 이야기이다. 사실상 물질은 고도의 에너지(high energy)이며, 정신이 이루어지는 과정 역시 시냅스와 인접한 뉴런 사이에서 이루어지는 전자기파(electromagnetic radiation)의 한 종류라는 사실을 받아들일 때, 물질과 정신 사이의 형이상학적 구분은 완화될 수 있다. 윤상렬 작가는 흔들리고 진동하는 존재이기 때문에 샤프심에 의지한 그 선(line) 하나에 자신의 운명을 걸었다고 한다. 그래서 가냘픈 샤프심은 작가에게 이 세상 그 무엇보다도 육중하며 큰 것이다. 정교한 골과 마루를 이룬 선은 그렇기 때문에 작가의 총체적 감수성이며 삶 자체인 것이다.

박인혁(朴仁赫, 1977-) 작가는 순백의 이불을 화면에 형상시키거나 정반대로 어두운 풍경을 그린다. 순백의 이불은 가장 편안한 심리상태를 상징한다. 안정(安靜)과 안돈(安頓)의 심리가 모든 사물을 포용하게 된다. 그러나 작가의 <회색 풍경> 연작은 전혀 상반된 심리를 일깨운다. “심층적 영혼에 내재한 어두운 원천”을 건드린다. 박인혁 작가는 회화나 드로잉에서의 묘법이나 스트로크, 획이 사회적이거나 문화적으로 전승된 관습에 얽매였음을 잘 알고 있는 것이다. 좌절된 욕망은 무의식이라는 하수구로 흘러 몸(신체)에 숨어있다. 박인혁은 몸(신체)으로부터 원천적인 욕망을 화면에 나타낸다. 박인혁 회화의 표면에 드러나는 선은 긋기도 아니고 스트로크도 아니다. 무의식의 저편에서 몸(신체)을 거쳐 저절로 우러나온 손의 제스처이다. 춤이다. 그리고 의식과 몸(신체)이 벌이는 격투이기도 하다. 여기서 우리는 ‘운하임리히’라는 말을 사용할 수 있다.

끝으로 말하자면 《의금상경(衣錦尙絅) 》이라는 전시회는 자연과 자연의 운행, 사람의 길이 하나라는 동아시아 사람들의 공간개념, 즉 천지사방의 개념과 옛사람과 하나로 이어진 고왕금래의 시간개념이 현재를 살아가는 우리의 작가들에게 내재되어 있다는 전제에서 출발했다. 또 의금상경이라는 단어는 은장(隱藏)과 온축(蘊蓄)의 메타포를 가진 미의식이다. 숨기기 때문에 오히려 빼어나게 드러난다. 그것을 은수(隱秀)의 미학이라고 한다. 은수는 높은 덕을 낮은 자세 속에 감춘다는 뜻이기도 하다. 겸손을 상징하는 『역경』의 15번째 괘인 지산겸(地山謙)에 대하여 「대상전(大象傳)」은 다음과 같이 말한다.

땅속에 높은 산이 들어있다. 그 모습이 겸괘의 모습이다. 낮은 자세 속에 높은 덕이 가려져 있다는 뜻이다. 군자는 이를 본받아 많은 것을 덜어내고 적은 것을 보태며 사물의 높고 낮음을 저울질하여 그 베풂을 시행한다.

높은 덕성을 낮은 자세에 감추는 것이 동아시아 미학의 핵심적 의제인 것이다. 현존하는 사상 중 사람과 사람 사이의 관계, 사람과 자연 사이의 관계, 역사와 미래 사이의 관계, 보이는 것과 보이지 않는 것 사이의 관계, 소이연과 소당연 사이의 관계를 하나로 통합하여 바라보는 사상은 동아시아의 사상, 특히 유불선 삼교의 사상이 유일하다. 이러한 사상과 정서는 우리 작가들에게 그대로 유전되고 있다.

노자 역시 『노자(老子)』 77장에서 “하늘의 도리는 남는 것은 덜고 부족한 것은 채워준다.” 라고 말했다. 그동안 지나치게 서구 중심적 사고로 우리의 모습을 들여다보고 재단해왔다. 노자의 말을 믿고 이제 우리도 우리 얼굴에 맞는 거울 하나쯤은 준비해야 한다.전시제목의금상경 衣錦尙絅

전시기간2023.01.18(수) - 2023.02.25(토)

참여작가 최명영, 이동엽, 박영하, 이인현, 천광엽, 장승택, 김길후, 왕쉬예, 김영헌, 박기원, 김현식, 박종규, 박현주, 윤상렬, 박인혁

관람시간10:00am - 06:00pm

휴관일매주 월요일

장르회화

관람료무료

장소갤러리 학고재 Gallery Hakgojae (서울 종로구 삼청로 50 (소격동, 학고재) 학고재 본관 및 학고재 오룸)

기획이진명(미술비평ㆍ미학ㆍ동양학)

연락처02-720-1524

-

Artists in This Show

-

1941년 황해도 해주출생

-

1946년 전북 정읍출생

-

1956년 출생

-

1958년 화성출생

-

1959년 경기 고양출생

-

1963년 출생

-

1964년 출생

-

1965년 경남 산청출생

-

1966년 대구출생

-

1970년 출생

-

갤러리 학고재(Gallery Hakgojae) Shows on Mu:umView All

Current Shows

-

네가 4시에 온다면 난 3시부터 행복할 거야

수원시립미술관

2025.04.15 ~ 2026.02.22

-

취향가옥 2: Art in Life, Life in Art 2

디뮤지엄

2025.06.28 ~ 2026.02.22

-

국립아시아문화전당 개관 10주년 기념 특별전시 《봄의 선언》

국립아시아문화전당

2025.09.05 ~ 2026.02.22

-

광복 80주년 기념 «향수(鄕愁), 고향을 그리다»

국립현대미술관

2025.08.14 ~ 2026.02.22

-

이강소_曲水之遊 곡수지유: 실험은 계속된다

대구미술관

2025.09.09 ~ 2026.02.22

-

전국광: 쌓는 친구, 허무는 친구

서울시립 남서울미술관

2025.09.24 ~ 2026.02.22

-

허산옥, 남쪽 창 아래서

전북도립미술관

2025.11.14 ~ 2026.02.22

-

허윤희: 가득찬 빔

대구미술관

2025.11.04 ~ 2026.02.22